[第3章]ユニ★スポ体験での児童の意識変容調査

- 調査目的

-

小中学校を対象に、ボッチャをユニバーサルなスポーツ教材として5年間(参加4200人)にわたり実施した体験事業の結果より、アダプテッド意識の変容について調査を総括する。あわせてボール提供の有無による影響、学校規模による影響について分析する。

- 調査方法

-

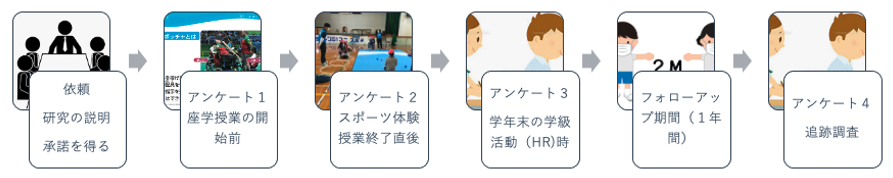

児童を対象とした4回のアンケート調査を実施。

- 2021年度開催校より、体験会後にボッチャボール教材を1セット提供。

- 2021年度開催校の先生への訪問インタビュー調査。

- 調査結果

-

- 3回(開催前、開催後、3か月後)の調査より、一連の学習内容が、児童の障害イメージをポジティブな方向に変容させることが示された。 また1年後の追跡調査(4回目)より、1年後も児童の障害イメージやアダプテッドへの意識が定着することが示唆された。その後のボッチャをする機会の有無で比較したところ、経験ありの方が意識が高いことが示された。

- ユニ★スポ体験学習は、事前学習前に抱いていた障害イメージがネガティブな児童にとっては、その意識変容の契機となること、その他の児童にとっては、アダプテッドの考え方や実践力を高める具体的な知識や方法を学ぶ契機となったことが伺えた。

- ほとんどの学校が、総合学習の福祉の時間で開催したこともあり、その後パラスポーツや障害に関しての投げかけに対して多くの気づきや理解、前向きな発言や行動がみられた。

- 多くの学校で、体験会後「機会があればまたやりたい」という児童が多かったのを受けて、学校での空き時間や昼休みを活用して、また地域と連携したイベントの場で実施されていた。但し、コロナ禍の影響や授業時間の余裕のなさから、実施回数については限られたものとなり、日常的にやれる状態には至っていない。

- 用具不足や予算の問題が継続に対する阻害要因となっており、日常的に実施できる環境ではないこと、そして学校規模に応じた用具の準備が必要であることが示された。どの学校も教材が十分に揃っているとは言えず、実施にあたっては1クラスあたり3セットほどが必要という意見が多い。貸し出しのシステムの要望もあった。

- 教材提供(1セット)の有無による差異について、教材提供の有無に関わらず、一連の学習内容が児童の障害イメージをポジティブな方向に変容させることが示された。

- 体験機会を増やすにあたっての課題として、学校で継続して実施するためには、児童数に見合った教材の確保、総合学習に加えて体育などの時間でも実施できるようにすることが挙げられた。そして、まず教員が楽しさや効果を知ることが重要であり、その機会(研修など)をつくることは児童が学習する機会の増加につながるという意見を多く頂いた。