当財団が2012年度から取り組んでいる調査研究活動の中核を担う「障害者スポーツを取り巻く環境調査」については、調査結果を定期的に「シンポジウム」や「記者説明会」という形で発信してきました。

2024年度は、同志社大学東京サテライト・キャンパス セミナー室にて、東京2020パラリンピック後の障害者スポーツ環境の変化「パリ2024パラリンピックのTV放送量とパラスポーツの社会的認知度から見えること」と題し、報道関係者を招いての「記者懇談会」を、2025年2月15日に開催。当日は、テレビ放送局、新聞社、WEB媒体など各分野の報道関係者13名(9媒体)にご参加いただきました。

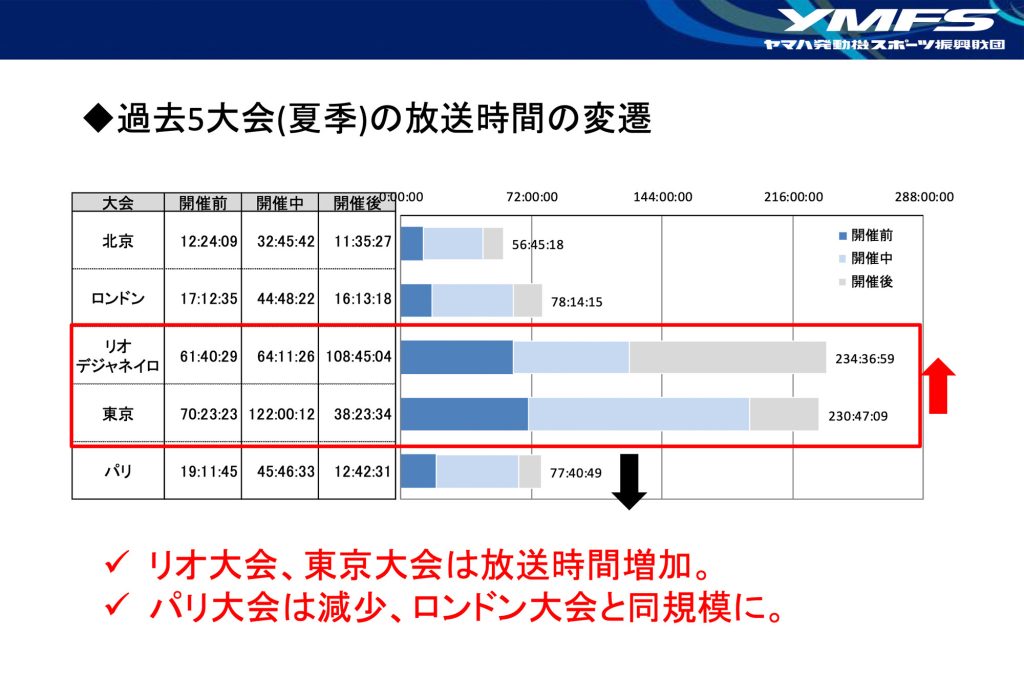

懇談会では、当財団障害者スポーツ・プロジェクトメンバーの小淵和也氏(公益財団法人笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 政策ディレクター)が調査結果をご報告。「テレビメディア報道」については、2008年の北京、ロンドン、リオ、東京という4大会に、直近のパリを加えテレビメディアでの量的な露出状況の経年変化と、そこから見えてくるトピックスなどを紹介しました。

また、「パラリンピアンに対する社会的認知度調査」では、パリ2024パラリンピック日本代表選手認知度、観戦形態、観戦後の感想について報告しました。

報告の後は、小淵氏をファシリテーターとして、「障害者スポーツ・プロジェクト」のリーダーである藤田紀昭先生(日本福祉大学大学院スポーツ科学研究科 教授)、取材・報道される立場のアスリートとして、パラリンピック4大会連続出場の半谷静香選手(パリ大会/柔道女子48Kg級銀メダル)、若山英史選手(パリ大会/車いすラグビー金メダル)を交え、実感としてどのような変化を感じているのかなど、意見交換を行いました。

また藤田先生には、今回の調査結果を総括していただいたほか、報道を担うメディアの皆さまからの情報共有や、調査結果に対するご意見をいただくこともでき、互いに知見を深め合うことができました。

さらに、今年11月に開催される東京2025デフリンピック、2026年に開催される愛知・名古屋アジアパラ競技大会に向け、報道の量や質、スポーツ・アスリート・福祉など報道視点のバランスなど、あるべき姿について参加者全員が考えていく機会にもなりました。なお本調査結果の詳細な分析は、年度末に発行する調査研究報告書に掲載予定です。

半谷静香選手(パリ大会/柔道女子48Kg級銀メダル)

「テレビで報道されている時間と、実際に見たという人のメディアの種類にはズレがあるだろうなという印象です。今はテレビの報道だけではなく、SNSやYouTubeがあるので報道時間と、実際に見ている人の数が一致しているとは限らないからです。

実際、大学で講義した時に、皆さんにパラリンピックの試合見ましたかと聞くと、意外と多くの方が“見たよ”と言います。その中でもYouTubeやSNSが圧倒的に多いので、やはりテレビだけではないのだなと感じています」

若山英史選手(パリ大会/車いすラグビー金メダル)

「パリ大会の報道については時差など、さまざまな要因があると思いますが、調査の通り東京と比較すると報道量は減っていると肌で感じていました。しかし、僕たちの場合はパリがとても良い結果(金メダル)だったので、地元静岡も含め、大会後の報道量は感覚的には東京と同じか、それ以上になったという印象を持っています。

報道の質についても変化を感じています。僕自身は福祉でもスポーツでも、扱ってもらえることが大切だと感じていますが、地元のテレビ局では、スポーツ番組で取り上げてもらえるようになったように、やはり障害者スポーツに対する意識が変わってきたからだと思います。

リオ、東京と障害者スポーツを盛り上げていく大きな動きがあり、報道量が増えました。一方で連盟や選手も努力して認知度が高まり、固定ファンを獲得することができました。こうしたすべての積み重ねによって、報道やそれを見る人々の意識が変わり、競技や選手を取り巻く環境の改善が進んできたのだと思います」

藤田紀昭先生(障害者スポーツ・プロジェクト リーダー)

「まずこの調査の価値は、感覚的な報道量の変化ではなく、5大会の報道量を数字としてエビデンスを残したことです。これにより、“東京は特別だった”ということではなく、北京からパリまでにどんなことが起こったのかが明確になりました。

一方、私も障害者スポーツ/アスリートの認知度調査や意識変化の研究を行っています。東京の後にポジティブな意識の変化が見られましたが、報道量の大きな増加が意識の変化につながり、共生社会を目指す中で一定の効果があったと検証できたように、さまざまな調査・研究のベースとしても大きな意義あったと言えます。

また、ロンドンとパリの報道は量こそほぼ同じですが、その内容はスポーツとして結果やアスリートの人間的な魅力を重視するオリンピック報道に近づいているのだと思います。

しかし、オリンピックと同じ報道ではパラリンピックの意義が薄れてしまうため、スポーツとしての魅力と多様なアスリートの実態に関する報道のバランスが重要です。今回はメディアの皆さんに、私たちも理解していない質の部分での障害者スポーツ報道を考えるきっかけになったと思います」