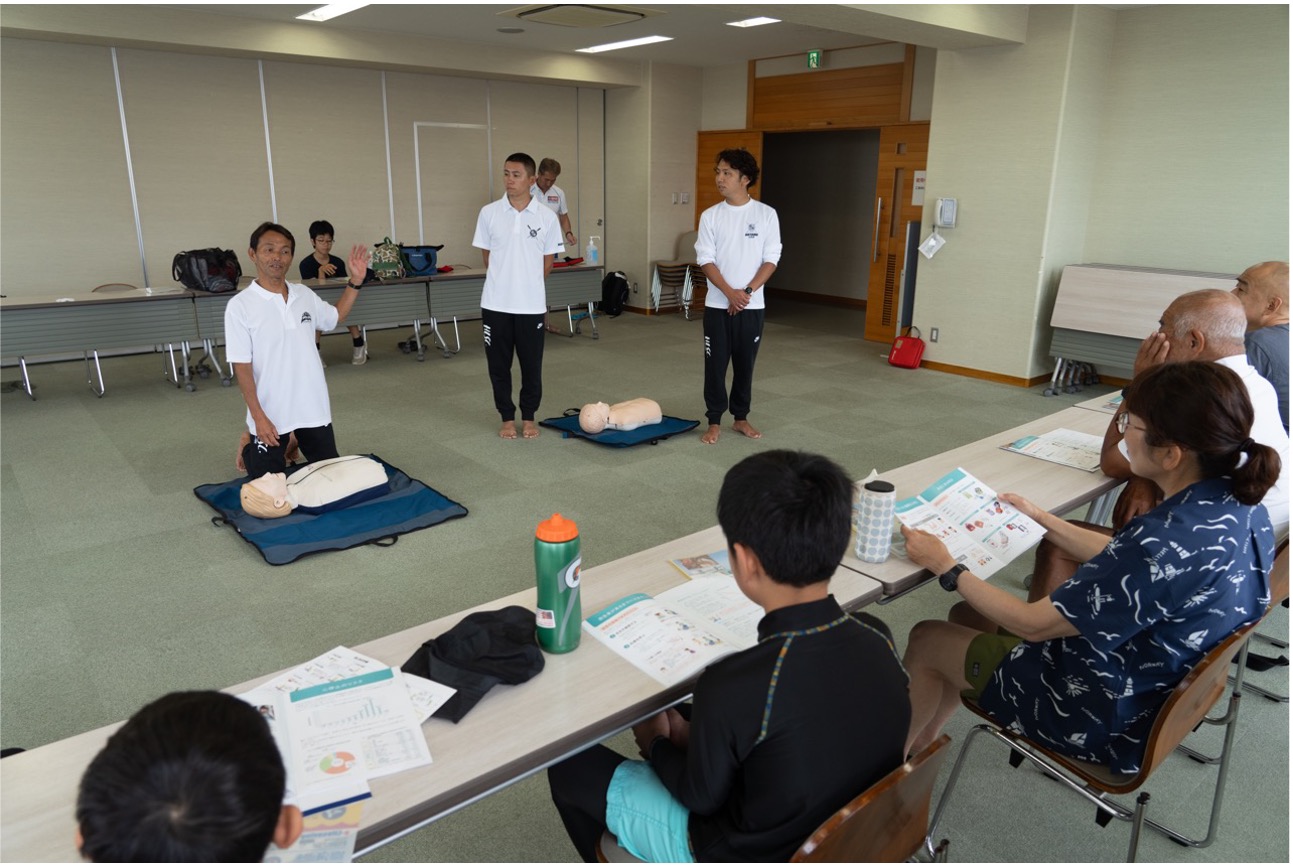

6月30日、YMFS ジュニアヨットスクール葉山では“水の事故の危険性を身を持って体験し、遭遇した場合でも冷静に対処できる知識を修得する”ことを目的に、葉山ライフセービングクラブの指導のもと、「水辺の安全講習会」を実施しました。

「安全」「確実」「迅速」に。心肺蘇生法の基本的な心構えから始まったYMFS ジュニアヨットスクール葉山の「水辺の安全講習会」は今回で13回目となります。

「胸骨圧迫の方法やAED の使い方はこれまでに何度も受講してきました。それでも、これまでに実際に使わなくてはならない場面に遭遇していないだけに、しばらく経つと少し不安になります。わかっていたとしても、確認の意味でも機会あるごとに講習は受けておきたいですね」(竹腰真紀子コーチ)と、生徒とともに受講したコーチも意義を語ります。

大人でさえめったなことでは遭遇することはない救命行動。スクールの生徒たちが、自分たちだけで心肺蘇生を行わなければならないケースは、もっと希なことです。緊急の場をリアルにイメージすることは、特に低学年の生徒にとっては少し難しかったかもしれません。

それでも、参加した生徒たちはトレーニング用のマネキンやAEDの装置に興味津々の様子。電極をマネキンに貼り付け、AEDから流れるガイダンスの声を聞き、それに従ってスイッチを押していくトレーニングを楽しんで実践していました。

生徒たちもいざという時に躊躇なくAEDを使用し、心肺蘇生を行うことが大切であると学べたようで、「AEDが学校やマリーナのどこにあるのか、ちゃんと確かめておきます」、「説明がわかりやすく自分でもできると思いました」など、受講後に語っていました。

午後からは、スクールの活動場所であるマリーナの近くの海水浴場・森戸海岸に会場を移し、海辺での実地体験を行いました。

ライフセーバーと同じ、朱と黄色に彩られたキャップを被ると、生徒たちの身も引き締まります。はじめに砂浜に設置している葉山ライフセービングクラブの本部事務所でライフセービングの機材について説明を受けた後、実際に監視台にのぼって海の様子を観察したり、無線機を使って本部と連絡を取り合うなど、ライフセーバーが海辺でどのようなことに注意しながら活動しているのかを体験しました。

「こうした体験を通して、海辺のどのような所が危険なのか、何をしてはいけないのか、そうしたことを知ってもらい、子どもたちに自分の身を守るという安全意識を高めてもらいたい」(葉山ライフセービングクラブ・小石秀樹さん)

最初に教えてもらった救助用の機材のひとつ、レスキューチューブを使用した救助体験、普段身につけているライフジャケットの浮力やその効果の確認など、実際に海に入っての講習では、安全に対する意識が高まったことはもちろん、なによりも楽しそうに海に親しむ姿が印象的でした。生徒たちはこうした体験を通しても、たくましく成長しています。