スポーツチャレンジ賞

オリンピックに憧れて

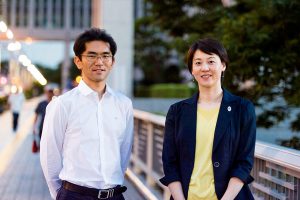

招致活動のスタートから約半年、戦略広報部をほぼ一人で切り盛りしていたのは、髙谷正哲だった。肩書きはシニアディレクター代行。組織の中においては、2016年大会の招致活動を経験している数少ない3名のスタッフの一人だった。

髙谷の出身は東京都港区青山。近くには国立競技場、秩父宮競技場があった。子供の頃から彼にとってスポーツとは常に身近にあるものだった。

オリンピックというものに初めて心を強くひかれたのは、バルセロナ五輪のときだ。当時彼は中学2年生で、身体の弱い男の子だった。

女子マラソン、日本のエース有森裕子と金メダルをとったエゴロワのデッドヒート。ブラウン管を凝視しながら、髙谷はあらためてオリンピックのすごさ、そこで活躍するアスリートたちの心と身体の強さを感じ取っていた。

高校では陸上、大学に入るとトライアスロンに打ち込みながら、まだこの新しいスポーツでならと、オリンピックを夢見たこともある。スイムが苦手なこともあって、トライアスロンの世界では結果を出せなかったが、デュアスロン(バイク、ラン、バイクで競われる)では世界選手権にも出場を果たすところまでたどり着いた。

2001年の春、大学を卒業した髙谷は外資系の広告代理店に入社する。5年間、代理店の営業マンとして働いたのち、2006年夏、彼はアメリカのシラキュース大学大学院に入学した。彼が選んだのは広報という分野の学問だった。代理店の営業で学んだノウハウとより深い広報の知識を結びつけることで、何かが生まれる予感があった。なんとかスポーツの世界で、もっと具体的にはオリンピックで、働くことはできないものか?その夢、いや、その目標はこれっぽっちも捨てていなかった。

大学院の卒業資格を得るためには、3ヶ月のインターンを経験しなければならない。その年、大阪では世界陸上が開催されることになっていた。髙谷は事務局にメールを送り、ただでもいいから働かせてほしい、という問い合わせを送った。返事はすぐにきた。あなたのような人材を探している、すぐに履歴書を送ってほしい。

念ずれば通ずる、とはこういうことを言うのだろう。大阪での世界陸上が終わったとき、髙谷は大会の組織委員会で働いていたある人物から、そんなにオリンピックの仕事がしたいなら、2016年大会の招致委員会の仕事を紹介するよ、と誘われる。もちろん断る理由など、どこにもなかった。

2007年11月、髙谷は招致委員会の企画広報部でメディア担当の仕事を始める。仕事の主な内容は、IOC委員たちが常日頃接しているメディアに東京のポジティブなニュースを流し続けることだった。

<次のページへ続く>

「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる