スポーツチャレンジ賞

氷上に輝き始めた才能

もう一度スケート場に行きたい。樋口の願いが叶うにはそれからおよそ半年がかかることになる。

当時のスケート場は、ボーリング場や映画館と同じく、青少年が単独で出かけるには風紀上好ましくないところとされていた。同伴者なくして行くべからず。日本舞踊の師匠だった樋口の母親は、女手ひとつで樋口とその姉妹4人分の家計を支えていた。とても息子に付き添ってスケート場に行く時間はない。

それでも、小学校5年生になった晩春のある日、樋口は母親に「僕、やっぱりどうしてもスケート場へ行きたい」と、断られるのを承知でもう一度告げた。彼女は意外な答えを返してきた。

わかったわ、じゃああなた、スケートを習いなさいな。

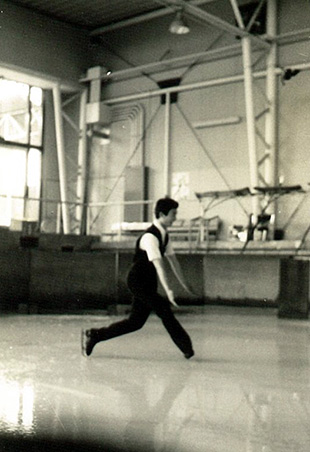

高校2年生の樋口(写真提供:樋口豊)

名案だった。週1回、30分のクラス。遊びに行くのではなくスケートを習いにゆく。そのかわり、スクールが終ったら直ちに帰宅する。たしかにこれならば何の問題もなかった。

巣の中の小さくか弱いツバメの雛たちは、時が満ちればどんな鳥よりも美しい弧を大空に描いてみせる。

樋口はただ単にリンクの外周を幸せな気分で滑っていたかっただけの、身体の弱い少年だった。しかし、本人が望む望まないにかかわらず、才能は輝きを放ち始める。最初は週1回だった練習が、コーチの勧めでやがて毎日となり、毎日の練習はやがて朝から晩までの練習になった。

コンパルソリーが好きだったんです、と樋口は言う。1990年を最後にフィギュアスケート競技から廃止された、氷上に円を描くこの静かな種目が、樋口のお気に入りだった。

右ターン、左ターン、イン、アウト。当時のコンパルソリーは全部で6本滑り、そのトレースをどこまで正確に一致させることができるかに主眼が置かれていた。エッジを自在に扱えるようになればなるほど、氷上には完璧な円が深く刻まれてゆく。その完璧性の追求は、樋口の美意識にマッチしていた。

<次のページへ続く>

「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる