スポーツチャレンジ賞

ゴールボールとの出会い

1999年から2000年にかけて、江黑は国立福岡視力障害センターの若者たちとともに、福岡市が開催するフロアバレーボール大会の優勝を目指していた。そのトレーニングの中、江黑は視覚障害者のための球技にある違和感を覚え始めていた。

フロアバレーボールにしても、グランドソフトボールにしても、基本的には全盲のプレーヤーと弱視、あるいは視野狭窄といった、ある程度は見えるプレーヤーが組んで行われる。

後方の弱視者が指示を出し、前方の全盲者が動く。そこには必ず弱視者と全盲者の間にある種の力関係ができ上がってしまう。競技の特性上仕方のないこととは言え、彼の目にはそれがスポーツにおいて本来あるべきでない、プレーヤー間の差のように見えた。

そんなある日、江黑のもとに1本の電話が入る。電話の主は戸山サンライズ時代の旧友だった。九州地方でのゴールボール普及に協力してくれないか、それが用件だった。

当時すでに海外ではプレーされていたゴールボールという競技について、江黑は名前を聞いたことがある程度で、日本に導入されて協会が立ち上がったことは知らなかった。

わかった、やるよ。江黑はまずゴールボール協会の主催するオフィシャルクリニックで研修を受け、その年の西日本ゴールボール大会に自身もプレーヤーとして参加した。

3大球技に比べてもこの競技は難しいな、という印象を江黑は受けた。これまでのスポーツならば、後衛のプレーヤーから情報がすぐに入ってくる。あるいは外部からの指示も聞こえる。

しかし、ゴールボールでは全員が同じ条件、アイシェードをつけた3人のフィールドプレーヤー同士でしか情報を伝え合うことができない。笛が鳴らなければ外からの情報も入ってこない。慣れていないと、何が起こっているのかまったくわからないまま試合が終わってしまう。

けれど、これなら全員平等じゃないか。

傷痍軍人のリハビリのために生み出されたとされるこの球技は、彼がここしばらく考えていた問題に答えを与えてくれているような気がした。

翌年、江黑は福岡の視力障害センター利用者で男女それぞれのチームを作り、彼自身も監督として西日本大会に出場する。男子はまったく歯が立たなかったが、女子チームは西日本大会を勝ち、さらには全日本でも優勝してしまった。

初出場で初優勝できたのは、他のチームがどこもそれほど強くなかったから、と江黑は説明する。初めてゴールボールの女子大会を見た瞬間、これなら勝てるかもしれない、という第一印象を持ったのだという。普及し始めたばかりのゴールボールには、まだまだ可能性が残されていた。

日本代表チームのコーチとして

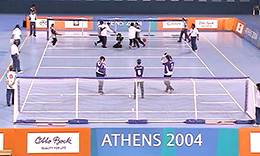

2004年アテネパラリンピック(写真提供:江黑直樹)

2002年、ブラジルで開催されたアテネパラリンピックの予選会に、江黑が指導していた福岡のチームから女子選手2名が呼ばれ、そのときから彼もコーチとして正式に日本代表チームに参加するようになった。

世界の女子ゴールボールを見て江黑が感じたのは、2000年の西日本大会で感じたものと似ていた。たしかに他国はどこも強い。だけど、日本の選手たちはこれまでまったく運動などやったことがない子ばかりだ。もう少しやればフィジカル面も上がるだろう。これなら、いけるんじゃないか。

その予選会で、江黑はすべての国のプレーをビデオに撮り、2003年に行われた最終予選に向けて徹底的に分析した。当時のゴールボールはリハビリスポーツから競技スポーツへ移行している途上にあった。分析すればするほど、どの国にも付け入ることができそうな隙は見つかった。

最終予選で日本は3位の座を勝ち取り、アテネへの切符を手にいれた。そしてアテネでの本番では見事銅メダルを獲得した。やればできるはず、江黑の感覚はまたしても正しかった。

<次のページへ続く>

「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる