第6回 YMFSスポーツ・チャレンジャーズ・ミーティング

スポーツ討論会

ここまでお話をさせてもらったところで、さっそくグループ討論に入っていただきます。皆さんには「練習の特徴づけ」ということをしていただきます。「練習とは、○○性を持つ」ということをグループの中で話し合って、できるだけたくさん提示してください。それでは始めてください。

〜グループに分かれての討論〜

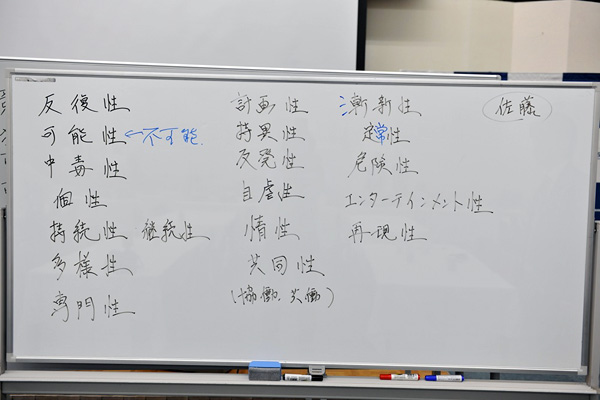

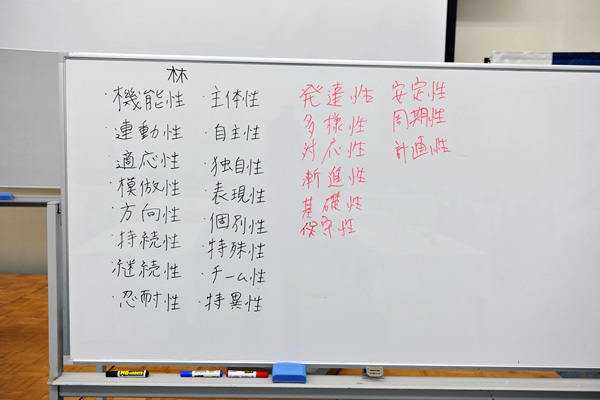

川谷はい、終わり。それではさっそく見ていきましょう。まさかこんなにたくさん出るとは私も考えていませんでした。まず、こちらのグループから。「反復性」。つまり繰り返しということですね。それから「可能性」。ちょっと説明をお願いできますか?

練習は、不可能を可能にするということです。

川谷なるほど。「中毒性」というのがありますね、いったん始めるとやめられなくなってしまうという感じでしょうか? それから「個性」。これ重要かもしれないですね。「持続性」「専門性」「計画性」「特異性」……なるほど、ありがとうございました。では次のグループを見てみましょう。「反発性」。これはどういう意味ですか?

やりたくないときの反発。

川谷練習が嫌やだっていうことですか?

はい。嫌やですね(笑)。

川谷なるほど、分かりました(笑)。これいいですね、「自虐性」。先ほど練習の類義語について話しましたが、学習とか、勉強なども練習の類義語だと思うんです。勉強も自虐的な部分がないとできないところがありますからね。それから「惰性」と「共同性」。あ、「エンターテインメント性」というのは?

いや、なんとなく。本人の快楽とか。

川谷なるほど。どんどんいきましょう。「再現性」と「国際性」。

国内のやり方だけじゃなく、海外からも新しいトレーニング法を取り入れるというようなイメージです。

川谷ありがとうございます。「可塑性」というのは、常に変わっていくっていうことですね。こちらにある「可逆性」にもちょっと似ていますね。さらに「独創性」と「芸術性」。「客観性」「強制性」「拘束性」「ゲーム性」……。どなたか「ゲーム性」をご説明いただけますか?

練習の中にゲーム性の高い要素を取り入れて、グループで楽しむといった取り組みや側面です。

川谷練習をおもしろくするということでしょうか。ありがとうございました。「自由性」。これはどういう意味ですか?

たとえば、指導者がメニューを用意するのではなく、主体的に行なう練習とか。

川谷はい、わかりました。「柔軟性」とも近い感じですね。あれ?「超越性」ですか?

はい、自分を超える、ということで。

川谷「意外性」というのもおもしろいですね。これは?

飽きさせないということ。同じことを繰り返すのとは逆の意味。

川谷惰性にならないよう変化も大事ということですね。あとは「自主性」「自立性」。このあたりはちょっと気をつけてみるとおもしろいと思います。自主、自立の一方で、「強制」とかあるんですよね。同じ練習という言葉に、まったく違った定義がある。それから「人間性」ですか。これはまた大きく出ましたね、ちょっと説明をいただけますか。

計画を立てて、行動して、実行して、チェックして。

川谷なるほど。そういった人間の営みみたいなものが詰まっているということですか。続いて「反復性」「継続性」「忍耐性」「競争性」……。「競争性」とはどういうことですか?

先ほど目的のところで、練習は勝つためにするという話がありましたが、ということは勝つべき相手がいるわけであって、常にその相手に勝とうという意識があるから、「自虐性」というレベルまで追い込めるのかと。

川谷なるほど。試合という目的を常に意識しているわけですね。次の「神秘性」も気になりますね。

芸術点のある競技などは、それを眺めている人から見ると、神秘的に感じることもあると思います。

川谷そうかもしれませんね。「発散性」。練習で発散するんですか?

その競技種目そのものが好きなので、練習しながらストレスを発散しています。

川谷練習自体が、もう楽しいと。こういうふうに練習をやりたいっていう性質もあれば、やりたくないっていう性質もある。相対立する性質を練習に特徴づけることができると。あとは、「慢性」「即効性」「楽観性」。誰か説明をお願いします。

「即効性」については、早く結果としてスキルを身につけたいと思うんですけど、なかなか身につかない。試合に勝ちたいといっても、そう簡単に思うようにはならない。けど、毎日のように苦しい練習をしなければならない。そうしたときに、なんで続けていけるのかというような、そういう根拠があまりない中で、ポジティブな「楽観性」がないと続けられないという感じ。

川谷ああ、そういう意味か。聞いてみないとちょっと分からないですね。次、「虚無性」。これも一言よろしいですか?

ゴルフの練習で2時間ぐらい練習したけど、まったく上達しなくて、とても虚しかったので(笑)。

川谷そういう意味ですね。次、「魔性」?

好きな女性に会わないといられない、というか、練習のために練習するというような、魔性のようなものもひょっとしたら存在するんじゃないかと。

川谷中毒を超えている。魔性の女性である(笑)。

こちらから近づけば、向こうは逃げていく(笑)。

川谷まったく理解できません(笑)。次いきましょう。「表現性」。これもちょっとお願いします。

頭の中のイメージを、身体で表現することです。

川谷なるほど。計画を立てて、それを身体であらためて表現してみて、どうなのかということを試すのが練習という意味ですね。はい。ありがとうございました。「対応性」「精神性」「習性」「未来性」。なかなかおしゃれですね。「社会性」「論理性」「理論性」。このあたりは初めて出てきましたが、どなたか説明を。

スポーツを通して社会と通じているというイメージで「社会性」です。

川谷では「論理性」というのは?

願望なのですが、練習の内容についてある程度説明できるということ。なぜ、これをやっているのかということが説明できないといけない。

川谷では、次。「幻覚性」「自動性」。このあたりもわからないですね。追い込み過ぎて、なんかこう幻が見えちゃうような。「多様性」「必要性」「実用性」「根性」。これは「コンジョー」と読むのですか?

はい、コンジョーです。(笑)

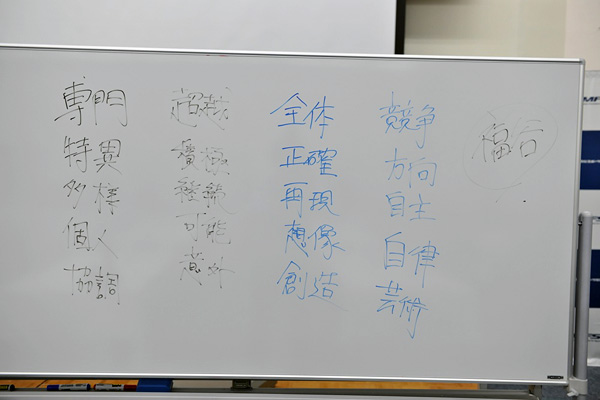

川谷「有効性」「構築性」「向上性」「計画性」「効果性」「可能性」。はい、想像以上にたくさん出していただきました。こういうふうにパッと思いついた言葉というのは結構大事でして、あとで考えてみると「なるほどな」ということがあったりします。今日書き出していただいたものは、私も後ほどじっくり見させていただきたいと思います。

川谷活発なグループ討論をしていただきましたが、そろそろまとめの時間です。ホワイトボードに書き出していただいた意見をまとめるのはほぼ不可能ですので、私がお話しさせていただきたかったことは資料*に残してきました。それをお配りしますのでお持ち帰りください。この資料には、私が一人で考えたことが書いてあります。したがって、あくまでも私の思考プロセスを書き留めたものにすぎませんし、今日討論したことの結論でもありません。あくまでも「『練習』とは何か」ということについて、今のところ川谷はこう考えていますという中間報告的なものです。読んでいただいて、質問や意見、また反論のある方は、ご連絡をいただければお答えさせていただきたいと考えています。

では最後に、お配りした資料を少し読ませていただきます。まず、スポーツ練習についての3つのテーゼです。

- 練習は試合で勝つための手段として、強くなるために行なわれる活動である。

- 試合(勝利)との目的手段関連が失われた練習は、練習のための練習(自己目的的練習)に堕落する。

- 練習は本質的に自由で創造的な、だからこそ不安を伴う活動である。

3つ目の定義で「練習は本質的に自由」と書きましたけど、自由というのはとても大変なこと。言われてやるのはある意味ラクなものなんです。グループ討論で「自立性」「自主性」という言葉も出てきましたが、それを実現すると責任はすべて自分で負わなければならない。ただ、そこにチャレンジしていかなければ、やっぱり本当の意味での練習はできないのではないか、ということです。この3つのテーゼの根拠についてはこの資料の中に書いてありますので、後ほど読んでみてください。

それから「練習の(暫定的な)定義」です。

練習とはそれ自体「チャレンジ」である。

チャレンジという言葉には、さまざまな意味がある。挑戦、やり甲斐、問題、難問、脅威、異議申し立て等々。練習はこれらすべての意味で、チャレンジである。競技者がチャレンジするのは何も試合においてだけではない。大げさに言えば、競技者は練習のすべての瞬間におのれを賭けているし、賭けざるをえない。試合以外の時間では不安から逃避して、試合でしかおのれを賭けることができない競技者には、おそらく勝利の女神は微笑まないだろう。試合では否応なしにおのれを賭けざるを得ないのだから。

チャレンジという言葉を辞書で調べてみると、やはりいろいろ意味があるようです。肯定的な意味もあれば否定的な意味もある。その行為がプラスに転ぶかマイナスに転ぶか分からないからチャレンジなんですね。浅見先生が基調講演の中で、チャレンジという文字にはチェンジが含まれているとお話しされました。まさにその通り。変わっていくのがチャレンジであり、そしてその一方で同じことをやり続けるのもまたチャレンジ。こういうふうに、まったく違う二つの性質を持つ練習というのは、考えれば考えるほど不思議だなと私自身も考えています。

最後になりましたが、もし今日の討論が皆さんの今後の練習に何かのプラスになれば、私としては非常にありがたいなと思います。時間になりましたので、これで終わりたいと思います。

パネリスト・司会

プロフィール

川谷 茂樹(かわたに しげき)

北海学園大学法学部教授 専攻 スポーツ哲学

1968年、福岡県に生まれる。京都大学文学部、北九州市役所、九州大学大学院文学研究科(哲学・哲学史専攻)を経て、2005年より北海学園大学で「倫理学」を担当。2004年に九州大学に提出した学位論文では、カント倫理学における「定言命法」について論じた。2005年に『スポーツ倫理学講義』(ナカニシヤ出版)を上梓。最近は主にバーナード・スーツの哲学的ゲーム論を研究中。