レポート

2015年7月4日

ヤマハ発動機スポーツ振興財団シンポジウム2015「パラリンピック選手発掘・育成・強化システムの現状と今後の方向性について」を開催しました

ヤマハ発動機スポーツ振興財団は、7月4日(土)、大手町ファーストスクエアカンファレンス(東京都)にて、公開シンポジウム2015「パラリンピック選手発掘・育成・強化システムの現状と今後の方向性について」を開催しました。本シンポジウムは、当財団が平成24年度から取り組んでいる「障害者スポーツを取り巻く環境調査」の一環として実施したものです。

パラリンピック選手強化に関する公開シンポジウムの開催は、昨年12月に兵庫(第35回医療体育研究会、第18回日本アダプテッド体育・スポーツ学会、第16回合同大会と共催)と東京の2会場で実施した「日本のパラリンピック選手強化の現状と課題」に続き3回目。パラリンピック選手発掘・育成・強化システムの課題や要望を明らかにし、関係組織の目指すべき方向性や取り組みを探った今回は、スポーツ関係団体・組織、大学関係者や報道関係者など各方面から約100名の参加者が集まりました。

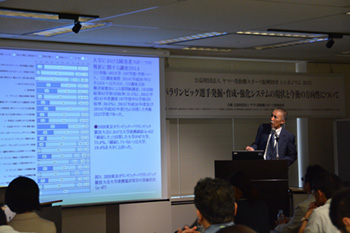

当日は浅見俊雄理事の挨拶に続き、調査研究委員会の海老原修委員長が選手の発掘・育成・強化に関わる各種調査結果の報告を行ったほか、2012年ロンドンパラリンピックで団体競技としては日本初の金メダルを獲得した女子ゴールボールチームの主将・浦田理恵選手が「後輩の指導まで担う代表選手の現状」等について、一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟の桜井誠一氏が「日本水泳連盟との協力体制」等について、さらに車椅子バスケットボール日本代表候補の増子恵美選手が「地方における障害者スポーツ振興の現状」等について発表を行いました。また、調査研究委員会の藤田紀昭委員が司会を務めたパネルディスカッションでは、来場者も含めて幅広い議論と活発な意見交換が行われました。

なお、シンポジウムの閉会後には、新たな取り組みとしてシンポジストを囲んで懇談会を実施。なごやかな雰囲気の中で競技種目や立場を超えての交流が図られました。

調査結果報告

海老原 修氏(横浜国立大学教育人間科学部 教授/当財団 調査研究委員会 委員長)

平成24年度から障害者スポーツ選手を取り巻く環境について継続的に調査・研究を重ねてきた。平成26年度はそれらのデータをあらためて見直すとともに、現場でのヒアリングや2000人に及ぶインターネット調査なども実施して、その結果、さまざまな視点から発掘・育成・強化の実態が見え始めている。たとえば町を歩いていると健常者がジョギングする姿は日常的に見かけるが、「障害者がスポーツする姿を見るか?」という問いに「見る」と答えた人はわずか7.6%でしかなかった。車椅子テニスの国枝慎吾選手がある種目の五輪メダリストより高い認知度を得ている一方で、まだまだ障害者とスポーツの出会いは「偶然」に頼っていると言わざるを得ない。これは調査結果の一つでしかないが、より詳しく知りたい方にはYMFSのホームページで報告書を公開しているのでぜひ参考にしていただければと思う。私たちは3年間調査を行ってきて、すでにその結果を踏まえた具体的なアクションを起こしていく段階にあると考えている。今後は皆さんとともに現場に即したプログラムを実現していきたい。

平成24年度から障害者スポーツ選手を取り巻く環境について継続的に調査・研究を重ねてきた。平成26年度はそれらのデータをあらためて見直すとともに、現場でのヒアリングや2000人に及ぶインターネット調査なども実施して、その結果、さまざまな視点から発掘・育成・強化の実態が見え始めている。たとえば町を歩いていると健常者がジョギングする姿は日常的に見かけるが、「障害者がスポーツする姿を見るか?」という問いに「見る」と答えた人はわずか7.6%でしかなかった。車椅子テニスの国枝慎吾選手がある種目の五輪メダリストより高い認知度を得ている一方で、まだまだ障害者とスポーツの出会いは「偶然」に頼っていると言わざるを得ない。これは調査結果の一つでしかないが、より詳しく知りたい方にはYMFSのホームページで報告書を公開しているのでぜひ参考にしていただければと思う。私たちは3年間調査を行ってきて、すでにその結果を踏まえた具体的なアクションを起こしていく段階にあると考えている。今後は皆さんとともに現場に即したプログラムを実現していきたい。

パネルディスカッション

浦田 理恵氏(ゴールボール選手・全日本女子主将/2012ロンドンパラリンピック金メダリスト)

運動が苦手だった私がゴールボールに取り組んだのは、残ったわずかな視力でアテネ大会の中継を見たことがきっかけだった。視力がないのに球技を行うことが信じられなかったし、世界という舞台で、全身を使って自分を表現している選手たちに大きな刺激を受けた。それが「できる範囲でやる、やれることだけやる」というそれまでの私の人生が変わった瞬間だった。だからこそ、結果を出すことの大切さは身に沁みている。一方で、私は運が良かったのだとも思う。それは生活の場である福岡に銅メダルを獲った選手やコーチがいたこと。残念ながら全国にそういう環境が存在するわけではない。また、強化という点では悩みもある。視覚障害者が球技の技術を習得するためには膨大な時間を要する。私も後輩たちの育成を担う立場になったが、仕事と指導、そしてメダルを獲得するための自分のトレーニングを同時に行っていくのは大きな負担。選手と同様、指導者の育成も大きな課題として挙げられる。東京パラリンピックの開催決定以降、毎月1回の強化合宿や遠征については、選手個人の経済的な負担は解消された。これからも環境は良い方向に向かっていくと期待しているが、だからこそ助成金等を有効に活用していくための人材がますます重要になってくると考えている。

運動が苦手だった私がゴールボールに取り組んだのは、残ったわずかな視力でアテネ大会の中継を見たことがきっかけだった。視力がないのに球技を行うことが信じられなかったし、世界という舞台で、全身を使って自分を表現している選手たちに大きな刺激を受けた。それが「できる範囲でやる、やれることだけやる」というそれまでの私の人生が変わった瞬間だった。だからこそ、結果を出すことの大切さは身に沁みている。一方で、私は運が良かったのだとも思う。それは生活の場である福岡に銅メダルを獲った選手やコーチがいたこと。残念ながら全国にそういう環境が存在するわけではない。また、強化という点では悩みもある。視覚障害者が球技の技術を習得するためには膨大な時間を要する。私も後輩たちの育成を担う立場になったが、仕事と指導、そしてメダルを獲得するための自分のトレーニングを同時に行っていくのは大きな負担。選手と同様、指導者の育成も大きな課題として挙げられる。東京パラリンピックの開催決定以降、毎月1回の強化合宿や遠征については、選手個人の経済的な負担は解消された。これからも環境は良い方向に向かっていくと期待しているが、だからこそ助成金等を有効に活用していくための人材がますます重要になってくると考えている。

桜井 誠一氏(一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟 常務理事)

日本身体障がい者水泳連盟では、日本水泳連盟との協力体制を図りながら、「ふたつのチームでひとつの日本代表」「ひとつの組織でふたつの大会」を実現することが2020東京のレガシーになると考えている。日本はアテネ大会で8個の金を含む15個のメダルを獲得したが、その後北京では合計3、ロンドンでは合計6と難しい状況になっている。現状の課題としてはいくつかあるが、たとえば強化・育成を支える指導者やボランティアが選手の少ない関西圏にたくさんいるのに対し、強化選手の多い関東圏ではこれらのサポートスタッフが不足している。また、発掘段階からトップアスリート育成までのプロセス(近隣住区〜都市圏の強化拠点〜中央強化拠点)についても、パラ水泳にはまだこの仕組みが存在していない。競技力向上にはレース感覚を養う競技会への参加も重要だが、これについては健常者の大会で出した記録もIPCの公認記録となるなど良い変化も表れ始めている。

日本身体障がい者水泳連盟では、日本水泳連盟との協力体制を図りながら、「ふたつのチームでひとつの日本代表」「ひとつの組織でふたつの大会」を実現することが2020東京のレガシーになると考えている。日本はアテネ大会で8個の金を含む15個のメダルを獲得したが、その後北京では合計3、ロンドンでは合計6と難しい状況になっている。現状の課題としてはいくつかあるが、たとえば強化・育成を支える指導者やボランティアが選手の少ない関西圏にたくさんいるのに対し、強化選手の多い関東圏ではこれらのサポートスタッフが不足している。また、発掘段階からトップアスリート育成までのプロセス(近隣住区〜都市圏の強化拠点〜中央強化拠点)についても、パラ水泳にはまだこの仕組みが存在していない。競技力向上にはレース感覚を養う競技会への参加も重要だが、これについては健常者の大会で出した記録もIPCの公認記録となるなど良い変化も表れ始めている。

増子 恵美氏(車椅子バスケットボール日本代表候補/公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会 書記)

私は競技者であると同時に、地方から障がい者スポーツの環境づくりを手伝わせていただいている。そこで感じるのは、地方では人との出会いが非常に重要だということ。障がい者がスポーツと出会う接点は、病院、自治体、特別支援学校、競技団体などあるが、特に障がい者スポーツ指導員の存在は大切だと感じている。地域障がい者スポーツの発展は、今後ますます中央の強化にも影響を及ぼしていくだろう。だからこそ地方の障がい者スポーツに対して支援も必要であるし、地方レベルではなく、国として、大学でのアカデミックな教育・一般学校教育・特別支援学校の障がい者スポーツ理解統一など、文部科学省において、教育レベルで障がい者スポーツの理解を促進するための教育システムを構築することに大きな期待を寄せている。また、各市町村に必ずある地区の体育協会、総合型地域スポーツクラブなど、身近な地域における運動導入の入り口に障がい者スポーツ指導者を配置するなどして、医療・福祉以外の部分において、既存組織の連携が必要である。一方、車椅子バスケットボールは選手登録数が減少傾向にあるが、それは競技の高度化や競技種目の多様化と関係がある。競技が高度化するとより激しく、よりスピーディになることから、ますます高いフィジカルが求められるようになり、新たな参入が少ないことから、トップ選手の高齢化が進んでいくだろう。障がい者スポーツの環境が整備されていくなかで、今後は、ジュニア選手や新たな選手への、障がい程度での基礎指導だけでなく、世代(ジュニア)の成長に合わせたファンダメンタルスキル指導の構築をする必要があり、選手の発掘以降の新たな課題も浮かんでくるだろう。

私は競技者であると同時に、地方から障がい者スポーツの環境づくりを手伝わせていただいている。そこで感じるのは、地方では人との出会いが非常に重要だということ。障がい者がスポーツと出会う接点は、病院、自治体、特別支援学校、競技団体などあるが、特に障がい者スポーツ指導員の存在は大切だと感じている。地域障がい者スポーツの発展は、今後ますます中央の強化にも影響を及ぼしていくだろう。だからこそ地方の障がい者スポーツに対して支援も必要であるし、地方レベルではなく、国として、大学でのアカデミックな教育・一般学校教育・特別支援学校の障がい者スポーツ理解統一など、文部科学省において、教育レベルで障がい者スポーツの理解を促進するための教育システムを構築することに大きな期待を寄せている。また、各市町村に必ずある地区の体育協会、総合型地域スポーツクラブなど、身近な地域における運動導入の入り口に障がい者スポーツ指導者を配置するなどして、医療・福祉以外の部分において、既存組織の連携が必要である。一方、車椅子バスケットボールは選手登録数が減少傾向にあるが、それは競技の高度化や競技種目の多様化と関係がある。競技が高度化するとより激しく、よりスピーディになることから、ますます高いフィジカルが求められるようになり、新たな参入が少ないことから、トップ選手の高齢化が進んでいくだろう。障がい者スポーツの環境が整備されていくなかで、今後は、ジュニア選手や新たな選手への、障がい程度での基礎指導だけでなく、世代(ジュニア)の成長に合わせたファンダメンタルスキル指導の構築をする必要があり、選手の発掘以降の新たな課題も浮かんでくるだろう。

コーディネーター 藤田 紀昭氏(同志社大学スポーツ健康科学部 教授/当財団 調査研究委員会 委員)

東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定して2年が経過した。その間、パラリンピック選手強化の環境は良い方向に変わりつつあるが、一方で、日本に適した選手発掘や強化の方法はまだ確立されていない。私たちはそこに取り組んでいなかくてはならないし、世界からも注目されている。調査結果や本日の議論の中から、たとえば発掘については同じような障害のある選手がロールモデルとなり、その影響を受けてスポーツに取り組む人が多いことが明らかになり、また育成については、充実されていく強化費などの環境を、現状にマッチングさせていく人材の重要性が浮き彫りになった。そうしたアスリート以外の人材を支援していく仕組みも必要になるだろう。2020年はもうすぐ。本日お越しいただいた皆さんにも、それぞれの現場でぜひ選手発掘・育成・強化について創造的な発展を展開していっていただきたい。日本らしい、日本ならではのシステムを構築して成果を残していくことが、2020年のレガシーになると考える。

東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定して2年が経過した。その間、パラリンピック選手強化の環境は良い方向に変わりつつあるが、一方で、日本に適した選手発掘や強化の方法はまだ確立されていない。私たちはそこに取り組んでいなかくてはならないし、世界からも注目されている。調査結果や本日の議論の中から、たとえば発掘については同じような障害のある選手がロールモデルとなり、その影響を受けてスポーツに取り組む人が多いことが明らかになり、また育成については、充実されていく強化費などの環境を、現状にマッチングさせていく人材の重要性が浮き彫りになった。そうしたアスリート以外の人材を支援していく仕組みも必要になるだろう。2020年はもうすぐ。本日お越しいただいた皆さんにも、それぞれの現場でぜひ選手発掘・育成・強化について創造的な発展を展開していっていただきたい。日本らしい、日本ならではのシステムを構築して成果を残していくことが、2020年のレガシーになると考える。

閉会挨拶 杉本 典彦(当財団 事務局長)

当財団では、4年前から障害者スポーツに関わる調査研究を継続的に進めており、昨年のシンポジウムではその調査結果に基づいて障害者スポーツを取り巻く環境について現状を共有した。さらに今回はパネリストの皆さんに具体的な事例を挙げていただいたことで、パラリンピック選手の発掘・育成・強化について、また一歩理解を深めることができたと感じている。2020年東京大会の開催決定以降、障害者スポーツの環境に大きな変化のきざしや息吹を感じている。今後も私たちは「現場のお役に立つ」という視点を大切に、皆さんとともにさらなる環境整備のために、着実に前進させていきたいと考えている。本日はありがとうございました。

当財団では、4年前から障害者スポーツに関わる調査研究を継続的に進めており、昨年のシンポジウムではその調査結果に基づいて障害者スポーツを取り巻く環境について現状を共有した。さらに今回はパネリストの皆さんに具体的な事例を挙げていただいたことで、パラリンピック選手の発掘・育成・強化について、また一歩理解を深めることができたと感じている。2020年東京大会の開催決定以降、障害者スポーツの環境に大きな変化のきざしや息吹を感じている。今後も私たちは「現場のお役に立つ」という視点を大切に、皆さんとともにさらなる環境整備のために、着実に前進させていきたいと考えている。本日はありがとうございました。