チャレンジ支援事業

スポーツを通じて未来人材の成長を支援する事業領域

詳しく見る

スポーツ体験促進事業

体験を通じてスポーツの素晴らしさを伝える事業領域

詳しく見る

調査研究活動

シンポジウムの開催レポートを掲載しました。(障害者スポーツ競技団体の実情 〜東京2020パラリンピック終了後の課題と今後の展望〜)

詳しく見る

スポーツチャレンジ助成

2023年度(第17回)スポーツ・チャレンジャーズ・ミーティングのレポートを掲載しました

詳しく見る

調査研究活動

2023(令和5)年度「障害者スポーツ調査研究報告書」を発行しました

詳しく見る

チャレンジ!ユニ★スポ

2023年度は10校で実施しました

詳しく見る

スポーツチャレンジ賞

第16回 受賞者を決定しました

詳しく見る

調査研究活動

シンポジウムの動画をご覧いただけます。(4月20日迄の期間限定)

詳しく見る

スポーツ教材の提供

2024年度(第18回)の募集を開始しました

詳しく見る

スポーツチャレンジ賞

スペシャルコンテンツ「BACK STORIES」に「OPINION/【コラム】本当のことを伝え続ける」を掲載しました

詳しく見る

スポーツ振興のための

データ集

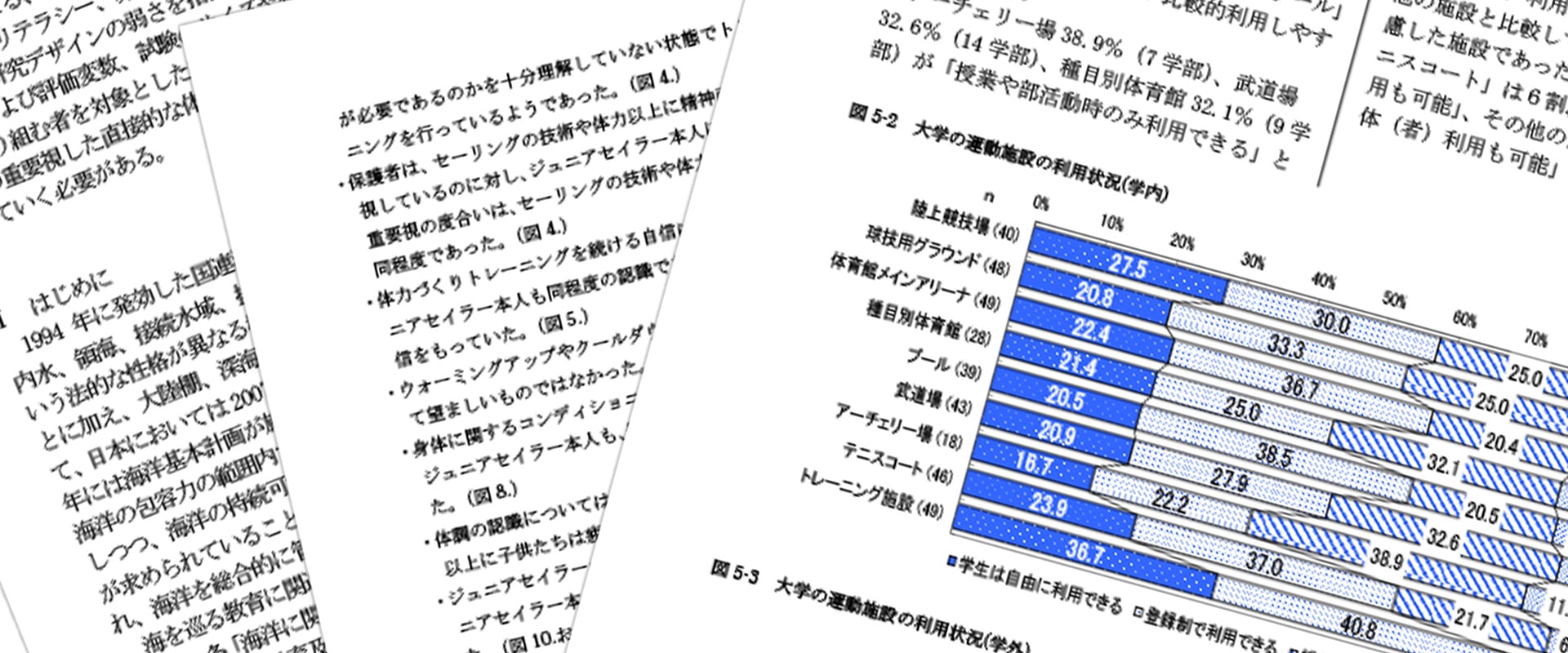

調査研究活動